国庆节前后,一批揭露历史真相的影视作品集中上映,引发了广泛的社会关注。电影《731》9月18日首映当天,观影人次达914万,票房突破5亿。除了题材本身唤起的强烈情感,这一数字同时透露出人们对真相被掩盖并最终重归公共记忆的强烈认同。

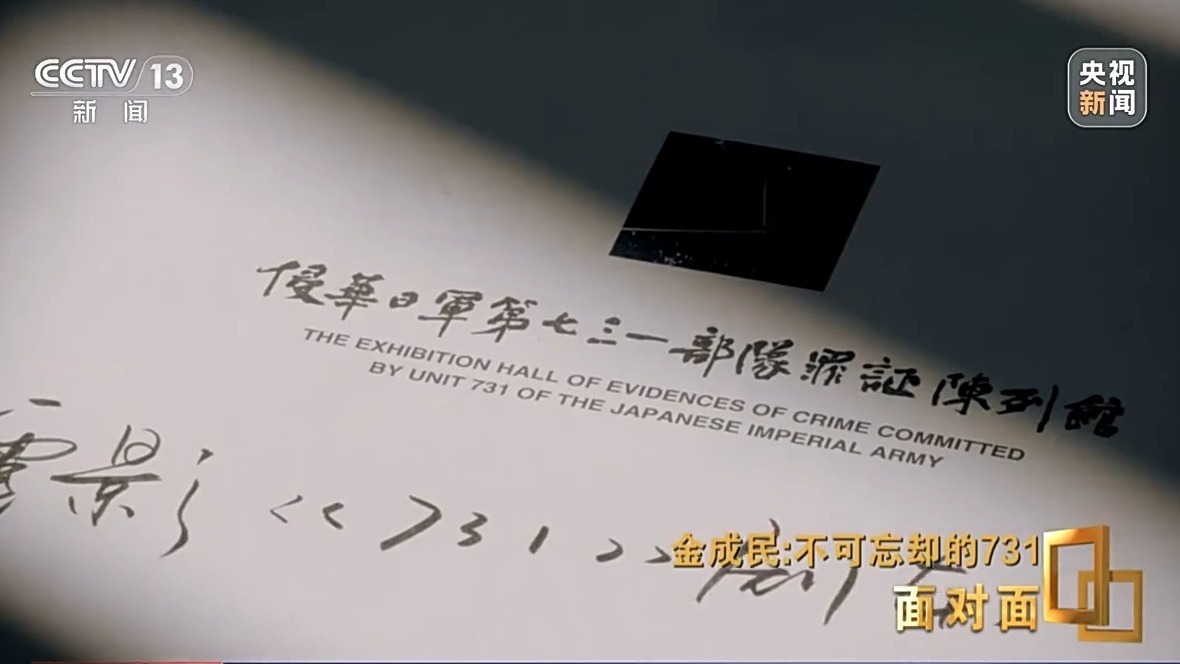

这是被称为“黑匣子”的侵华日军第七三一部队罪证陈列馆,建在731部队的旧址之上,“黑匣子”寓意其隐藏着不为人知的秘密。身为馆长,过去数十年的时间里,金成民的首要任务,是从瓦砾与谎言中,打捞历史的真相。

80年前,日本战败投降前夕,出于掩盖罪行、销毁证据的目的,731部队的核心人物石井四郎下令炸毁了731的大部分建筑。40年后,仅存的原731部队办公室,一栋170平方米的小楼,成为“侵华日军第七三一部队罪证陈列馆”。

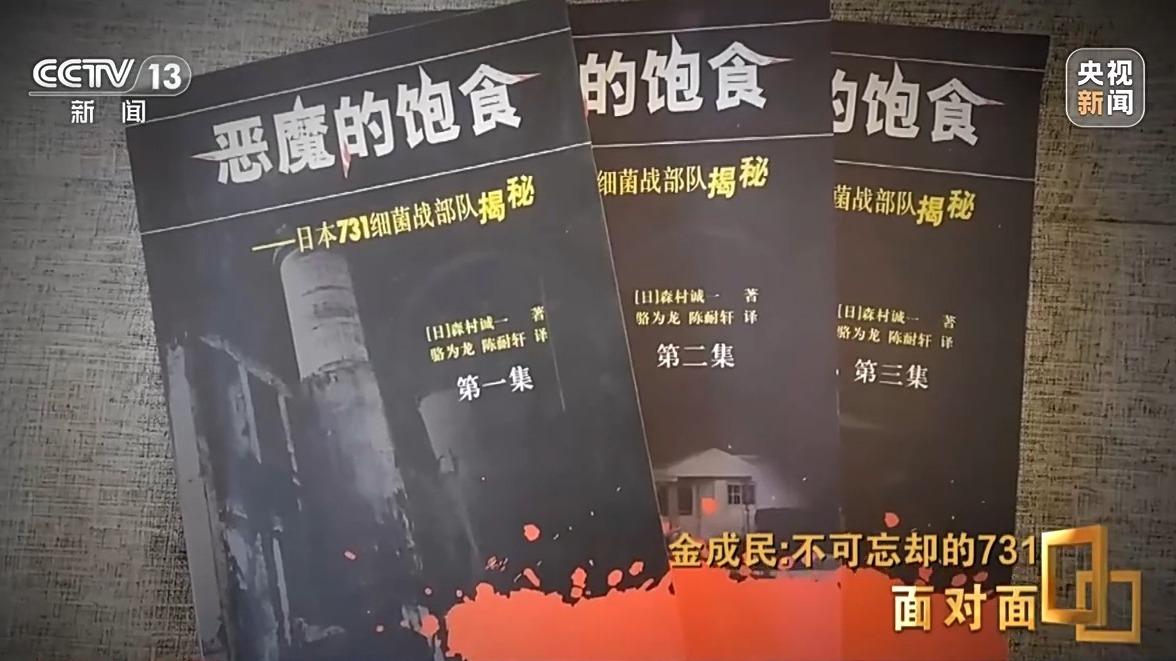

二战后,苏联进行的伯力审判;日本作家森村诚一撰写的《恶魔的饱食》都指向,侵华日军第731部队是侵华日军策划、组织和实施细菌战的核心机构,是历史上规模最大的生物武器研制的大本营。

金成民和同事找到曾在731部队外围服劳役的幸存者,他们有着共同的记忆:一条专用的铁路线,从外面运到这里的不是物资,而是一车车被捆绑的活人。所有人都说,没有见过那些人活着走出来。但是受害国国民的讲述,只能作为证据的一部分。加害者的证言,是证据链条不可或缺的一环,金成民萌生了去日本开展跨国取证的想法。

当年,731部队撤退之际,所有人员都接到命令,要把在这里发生和做过的事情带到坟墓里。所以,让731部队原队员开口,需要克服重重阻力。

这个讲述人,就是当时在731部队进行活体解剖的军医,大川福松。说出这段历史时,他已经95岁。大川福松是在和金成民第三次见面之后,终于同意说出自己当年做过的事情。

侵华日军第731部队原军医 大川福松:我亲自参与了活体解剖。开始的时候不做就不给饭吃,因为这是命令,渐渐地人就会变了。

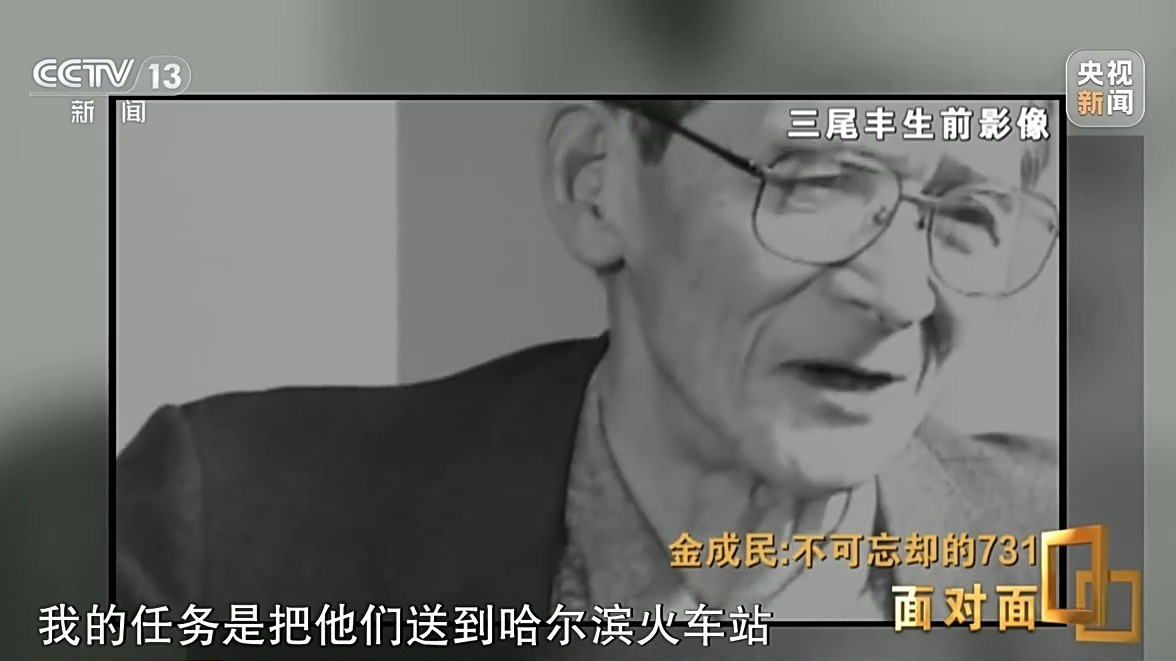

曾经亲自向731部队押送活人的,原关东军大连宪兵队队员三尾丰,在去世前也站了出来,讲述了当年参加特别移送的经过。而这次讲述也成了一次关键旁证。

原关东军大连宪兵队队员 三尾丰:我的任务是把他们送到哈尔滨火车站,让他们一个挨一个坐下,这样押送。在哈尔滨火车站设有很少有人出入的出口,出站后装上漆黑的、没有窗子的卡车,“马路大”被用于人体实验材料被送进731部队,并被强行用于人体实验的事实,这是人所共知的。“马路大”也绝对不可能活着走出731的。

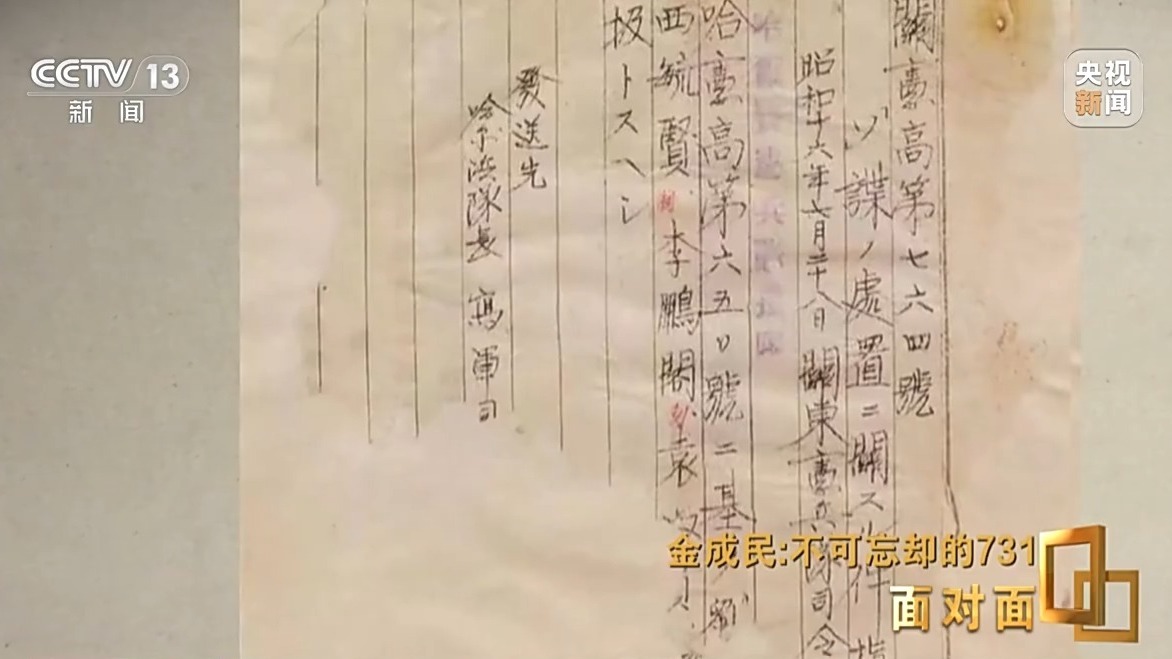

金成民:根据我们拿到手的,当时在中国保存的档案,让他去认定这个事儿是不是他干的。他最后承认了,这是他在大连宪兵队期间破获的地下情报站,17个人被抓,有4个人被他亲自送到了731,而且,他回忆的名字和我们档案的名字一样。

金成民所说的档案,指的是他在黑龙江省档案馆发现的“特别移送”档案,意思是对抓获的抗日人员进行秘密审讯后,秘密移送至731部队做“人体实验材料”。这份档案成为日军731部队进行活体实验的书面铁证。而三尾丰的证言让证据链更加完整、坚固。

金成民:所以731部队人体实验的罪行就进一步固化,实现了有证据有支撑,能够做实做可靠的这种程度。不仅找到了档案资料,而且也从跨国取证期间找到宪兵的旁证当中,确认了这个资料和历史的事实完全吻合。

历经25年的调查取证,金成民和团队采访了45名原731部队的成员和80余位细菌战的受害者及家属,形成了海量的口述影像与档案资料。而这份庞大的证据拼图,还需要最关键的一块:加害者重返现场的指认。

2024年8月,这块拼图出现了。经过长时间的准备,原731部队成员清水英男,79年后重返哈尔滨。他的任务是仅凭记忆,在遗址现场进行指认。

侵华日军第731部队原队员 清水英男:肚子里有孩子的孕妇的标本,人体的手部,胃肠内脏器官,脑部等。

历史原因导致731部队逃脱了战后国际法庭的审判,真相被系统性地掩盖,因而揭示真相不得不突破种种限制,并注定是漫长而艰苦的。金成民认为,时至今日,如果将731比做一个案件,破案的指向仍然是不断地向世人证明,在日本侵华战争期间,731部队犯下的人体实验确有其事,罪行成立。

随着认识的深化,731遗址的定性、定位愈发清晰。但如何突破物理空间的限制,让这段历史走出遗址、走向世界,成为金成民面临的另一个重要课题。

金成民:作为一个博物馆,尽管对外开放,但是每天能够承载的观众数量有限。我记得在十年前我们进行了测算,当时我们的观众年入馆不到100万人,假如按100万观众算,我想让中国的14亿人都来到这个馆,需要1400年,所以当时我们就想,什么样的方式能够有更大的传播效应?电影是不是可行的?这是我们对电影拍摄一个最早的思考。

对于金成民而言,这并非一次简单的选择,而是一场更为审慎的托付。多年来,前来洽谈的导演与编剧络绎不绝,其中就包括长春电影制片厂的年轻导演赵林山。

金成民:他来的时候应该说是一个团队行为,不是一个人来。他的目的性说得也很明确,就是让更多的人知道731部队,有这样的一个犯罪事实。他的目的性和我的目的性也能够吻合。

用电影的方式表现731这个题材,无论是作为电影历史顾问的金成民,还是作为导演兼编剧的赵林山,两个人共同面临的最大挑战,依然是“证据”。

电影《731》导演 赵林山:我所有的资料,包括收集的证据,可以自己成立一个小型的罪证馆。包括我们后来去日本拍的那些抢救式的,原队员的一些证词、证言等等。

在一次跨国寻证的经历中,身在日本的赵林山听到了一个声音:“挨打的人都忘记了,打人的人还需要记得吗?”这句话,让赵林山将“遗忘”视作另一场侵略。

赵林山:这不仅仅是一部电影,它是移动的731罪证陈列馆,很多人现在还没有机会和机遇,走到哈尔滨平房地区看到这样的遗址。那我们用电影的方式,不仅仅让我们中国人看到,也让更多人、世界的很多人看到。我们希望能够达到更多的共识,团结更多爱好和平的人士,守正未来的历史,这是这部电影的意义。

从遗址到银幕,这既是历史学者与电影导演的一场使命接力,也是一代人对历史的回应。

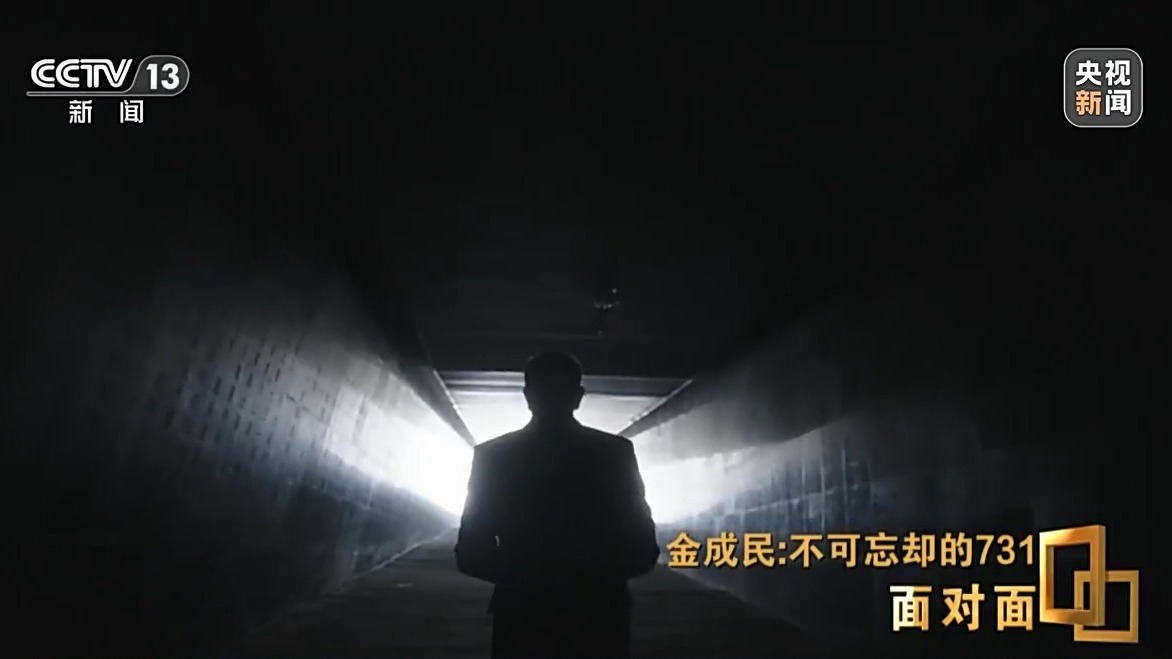

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆的出口设计有着深刻的寓意,参观者在狭长的通道中前行时,洞口的自然光逐渐增强,而出口正对着731部队的旧址,旨在提醒参观者,光明的当下建立在对黑暗历史的正视之上。

记者丨古兵