明天(23日)将迎来处暑节气,虽然已经出伏,但目前全国多地仍出现高温高湿的“桑拿天”。这样的天气容易引发中暑,甚至是热射病,前不久,四川一名快递小哥就因热射病心脏骤停。

近日,一位快递小哥因热射病被送到四川省人民医院急救中心。这位快递小哥连续两天没有回家,并失去联系。家人四处寻找,后来在公司旁边的停车场发现他已经昏迷在自己的车里。被送到医院时,体温已达39℃并出现心脏骤停,急诊医生立即开展心肺复苏等措施进行抢救。

四川省人民医院急救中心主治医师 张洋:用了物理降温、冰炭降温,以及特殊仪器降温措施,以及血液净化治疗等强制措施后,患者的器官功能逐渐得到恢复。

医生介绍,热射病常见于长时间暴露在高温高湿环境、剧烈运动、脱水或存在基础疾病的人群,其典型表现为体温高于40℃、意识模糊、无汗、抽搐、心率过快等。如果发现有热射病患者,应立即将其转移到阴凉处,用冷水擦拭、冰敷颈部、腋窝等部位,并补充含盐水分,同时尽快送医。

四川省人民医院急救中心主治医师 李玲:当我们发现人群暴露在热环境当中出现抽搐或者昏迷时,应该高度怀疑热射病,这个时候应该让他脱离热环境,10分钟内启动我们的降温措施。我们的目标是30分钟内降至39℃以下,两小时内降至38.5℃以下。

湿热天气较干热天气

更容易中暑

据介绍,热射病是最危险的中暑类型,本质是人体产热与散热的平衡彻底崩溃,神经系统、肝脏、肾脏等相继受损,死亡率高达30%到70%。

在高温高湿的桑拿天气下,如何预防中暑和热射病的发生?医生提醒,湿热天气比干热天气更容易中暑。

医生介绍,当平均气温超过33℃时,开始有中暑病例的发生,同样的气温条件下,湿热型天气比干热型更容易中暑。因为正常情况下,体表通过出汗,可以带走一部分热量,外面湿度很大的时候,我们的汗液不容易蒸发,难以带走热量,所以湿度大时,体感更热。如果出现头晕、乏力、体温超过38℃等症状,就可能是中暑了。

科学管理“冷热切换”

避免“冷中暑”

通常人们以为只有户外暴晒才会中暑,但实际上高温天防中暑,更要科学管理“冷热切换”,避免“冷中暑”。比如,从酷热的室外直接“扎进”空调间、出汗后立即洗冷水澡等等。

北京协和医院急诊科医生 马士程:一般来说室内外温差不要超过7℃,26℃是一个比较合适的温度。在久居的空调环境当中要注意通风,每2到3个小时通风。比如说从商场或者有一些比较寒冷的地方,走到炎热的地方的话,我们可以进行逐步的过渡。

中暑后应避免四个急救误区

中暑的紧急处理需遵循脱离高温环境、快速降温、补充电解质水或电解质溶液、及时就医四个关键步骤。若出现意识模糊、抽搐或体温持续高于40℃等严重症状,应立即拨打急救电话。

误区一:掐人中能唤醒中暑者

中暑晕倒后,掐人中急救不仅无效,还会延误降温及其他处置措施。

误区二:灌冰水或冲冷水澡降温

中暑后血管会扩张,如果用冰水刺激,血管会骤然收缩,导致血压飙升,诱发心血管疾病。

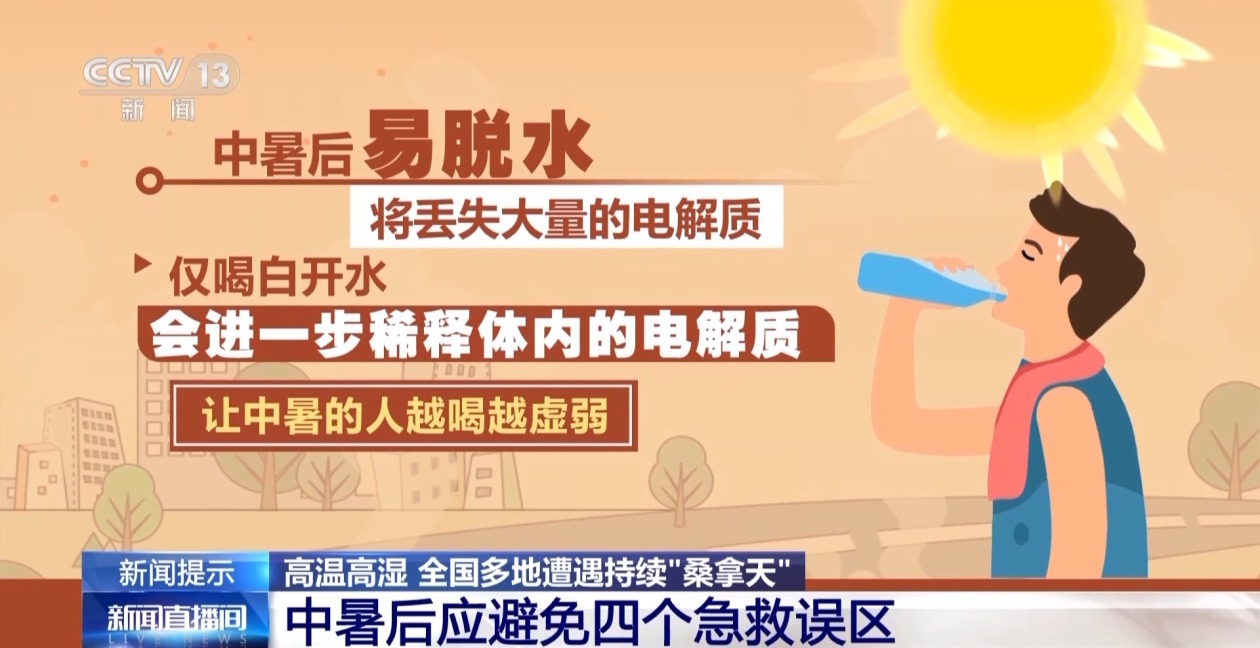

误区三:多喝白开水补水

中暑后易脱水,将丢失大量的电解质,仅喝白开水会进一步稀释体内的电解质,让中暑的人越喝越虚弱,甚至还可能出现抽筋、肌肉痉挛的情况。

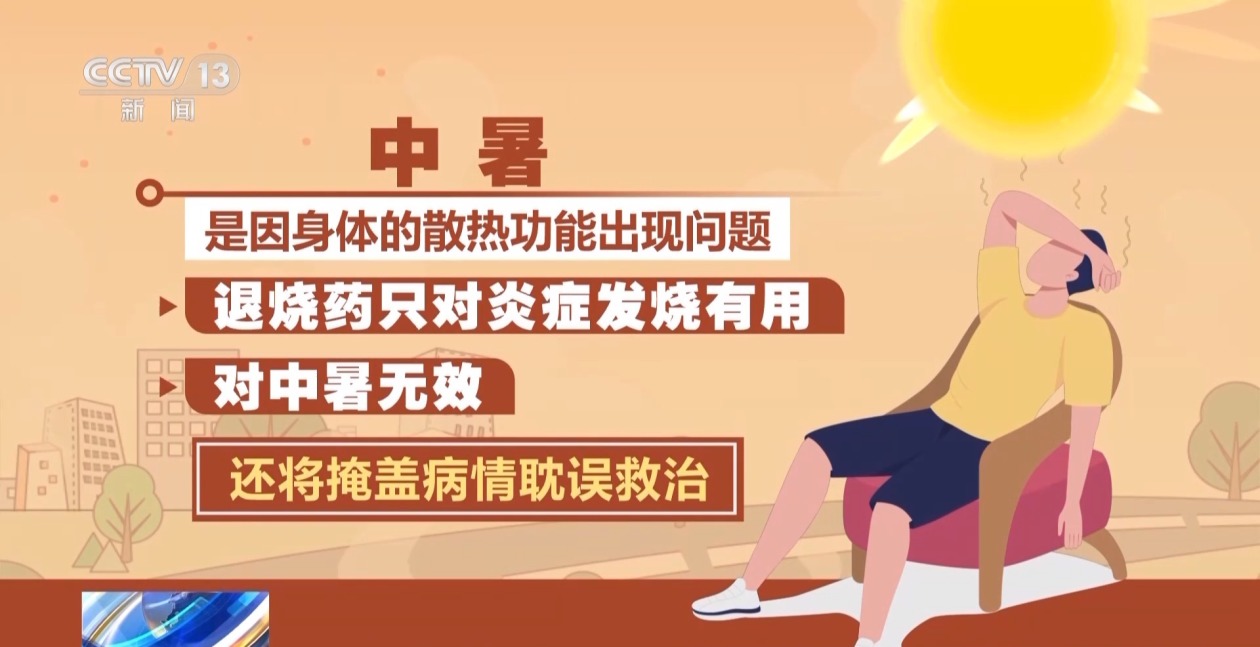

误区四:吃退烧药退热

中暑是因身体的散热功能出现问题,退烧药只对炎症发烧有用,对中暑无效,还将掩盖病情耽误救治。

雷雨一来就咳嗽气短

过敏人群警惕雷暴哮喘

除了“桑拿天”,近期,多地还出现雷电、暴雨等强对流天气。专家提醒,有哮喘、过敏性鼻炎等基础疾病的人群,要警惕雷暴哮喘。

雷暴哮喘是在雷雨天气或紧随其后暴发的支气管哮喘急性发作。其症状主要表现为突发咳嗽、气短、胸闷,常常是群体性发病。

北京大学人民医院呼吸与危重症医学科主任医师 马艳良:因为雷暴天气的时候往往是花粉,包括一些霉菌繁衍比较旺盛的一个季节,强气流会把这些植物的花粉,包括一些真菌的孢子吸入到大气上层。因为有雷电的原因,体积相对比较大的花粉或是孢子,就会被大量地打碎成碎片,一般来讲直径就在2到3个微米左右,是正好特别适合我们呼吸道吸入的这样一个直径,很多人的症状就会被激发起来。

医生提醒,儿童气道更为敏感、狭窄,老年人常合并心肺基础疾病,一旦发生雷暴哮喘,更容易进展为重症。

北京大学人民医院呼吸与危重症医学科主任医师 马艳良:出现这种天气的时候,一方面我们尽量要待在室内,要紧闭门窗,必要的时候可以使用空气净化的设备。另外回到家里的时候,要把我们外面的衣物及时脱下来,及时去清洗,也注意清洗眼睛和鼻腔,避免进一步产生过敏的症状。