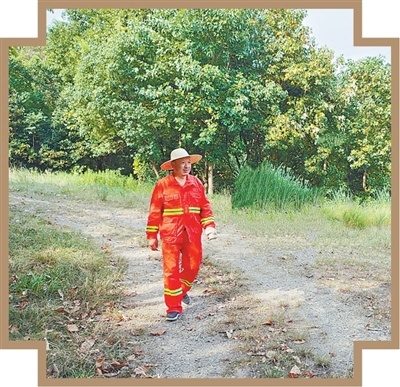

章建根日常巡山途中。富阳区委宣传部供图

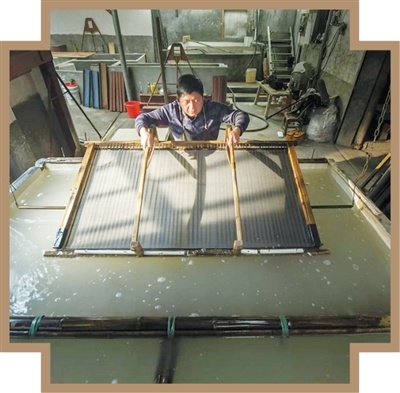

朱中华进行抄纸工序。朱起杨摄

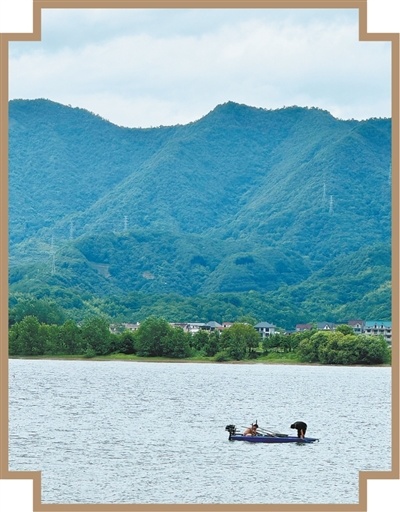

禁捕期结束后,渔民在江上打鱼。本报记者 黄 超摄

《富春山居图》中的一处渔夫形象。富阳区委宣传部供图

富春江江景。富阳区委宣传部供图

《富春山居图》是元代画家黄公望创作的纸本水墨画,以山水为主。其中,点缀着挑柴的樵夫、垂钓的渔夫和徐行的山民等人物,勾勒出古人在山水间悠然自得的意境。

浙江富阳是《富春山居图》的原创地、实景地,曾因工业造纸企业众多,生态环境面临压力。2005年以来,当地践行“两山”理念,实施多轮造纸企业整治提升和关停转型行动,淘汰铜冶炼等低小散乱企业,经济转型发展,生态恢复生机。

青山在,人未老。如今的富阳,山水之间见文化,道法自然的古画与“两山”理念的图景交相辉映,人与自然和谐共生从跃然纸上到映入眼帘。记者追古溯今,寻访护林员、渔民、村民及文化工作者,听现代版富春山居图中人,讲述文化传承发展与生态文明建设相得益彰的富阳故事。

——编 者

杭州富阳区,富春江畔的富春山馆,仿古书架和桌椅让“中国历代绘画大系”特藏馆展厅透着古韵。市民一边赏画一边感慨:“很自豪,很有共鸣。”

《富春山居图》描绘了富阳等地富春江两岸风景,还原自然本真。加之渔舟小桥错落,茅屋村舍参差,构成一幅人与自然相得益彰的画卷,寄托着中国人对绿水青山、田园生活的向往。

藏之山水,化入人心。20年来,富阳践行“两山”理念,为山水间的家留绿留白,以另一种方式守护古画、赓续文脉,让人们得以感悟中华优秀传统文化“天人合一”的思想。

观山

“如果水土流失,很难长出古法造纸需要的竹子”

沿富春江支流大源溪溯流而上,大源镇大同村,近处溪水清澈,远处山上是一片片茂密的竹林。

“大源溪往山里10余公里,以前有很多工业造纸厂。脱墨剂、漂白荧光粉直排,河底满是污染物,竹竿插下去能立住。”村里的非遗工坊,富阳竹纸制作技艺省级代表性传承人朱中华从浸料池里捞出一捆发酵过的竹片,按照古法工序制作一级元书纸。

富阳竹纸制作技艺始于唐,兴于宋,被选为御用文书纸,是首批国家级非遗。

工业造纸产业腾退后,一些古法造纸作坊留存下来。单是原材料就非同一般:选择小满前后5天,密林深山、缓坡近溪处生长的嫩竹,如此才是上乘。

“如果水土流失,很难长出古法造纸需要的竹子。”朱中华说。

制作环节,同样要求高。“用石头缝里流出的山泉不间断洗料,才能避免杂质混入纸中,也有助于后续微生物的自然作用。”说罢,他道出家史,先辈在古代就从事造纸业,从外地来此,看中的便是青山常在、绿水长流。

近年来,朱中华探索复原了一批古代手工纸,用于文献修复,故宫博物院、国家图书馆、国家版本馆都是“常客”。

“现代工艺纸会变色直至粉末化,但匠心打磨的竹纸则不同。”他说,纸寿千年的背后是敬畏自然,“在我们这里,造纸用的水比饮用水还娇贵。”

好山好水造好纸。收藏于浙江省博物馆的《富春山居图》之《剩山图》,历经岁月侵蚀,仍是细节毕现。是什么样的纸承载了勾勒、皴擦、点染的高超画技?

“答案显而易见。”朱中华说。

往大源镇山上走去,大源林场亭山林区,与护林员章建根一起巡山。

“林场就像我的家,一草一木都有感情。”和青山做伴50年,章建根信手一指路口处的杉树,便有故事:“我种下去时不过筷子大小,现在有一人抱粗。”

育林不易。“村民私下砍伐,烧火、盖房、卖建材。那时巡山,还可能起冲突。”他说,后来林场转为生态林,盗砍逐渐绝迹。

早些年,富春江边造纸厂烟囱林立,废气、废水、废渣,加上开矿山、挖石头,令人神往的《富春山居图》实景地满目疮痍。“稍往山下走,就能闻到臭气,晚上开窗都睡不好觉。”章建根回忆。

为了绿水青山,必须“壮士断腕”。富阳整体腾退造纸产业,关停露天矿山,发展集成电路、智能装备等产业,“腾笼换鸟”换来发展新空间……

登临亭山之顶,富春江和城区便在眼前。水送山迎,传世名画的意境回来了。“我就喜欢在这里待会儿。”章建根说,也有游客按图索骥,登山打卡。

近年来,有当地学者制作出一幅画卷,上部是《富春山居图》复制品,下部是拍摄的实景照。经考证,亭山是图中一处山景。一墨一彩,山光水色几乎一一对应。

图中一侧山脚下,樵夫肩挑木柴走在山路上。林木森森,与人影浑然一体。数百年过去,特别是这20年来,从砍树到护林,古画新景,真是意蕴绵长。

看水

“之前多是游山玩水,现在的游客更想听我讲文化”

山水是现代版富春山居图的底色,人文则是内核。

“我先拜赵孟頫为师学画,再以天地自然为师,历时七载绘就此图……”水清岸绿,天山共色,游客沿江边步道来到码头。“富春山居”号游船迎来一群孩子,导游王文栋化身“黄公望”,将文化讲得有滋有味。

从研学造纸技艺的孩子,到打卡黄公望隐居地的青年,再到慕名而来的书画家,王文栋常与游客交流,“大家对《富春山居图》的品读各有不同,但有一点是共识:正是生态之美,孕育出这番人文之美”。

“钱是赚到了,但废气排放,烟雾缭绕,牺牲了环境、健康。”曾经从事进出口废纸报关工作的王文栋,在产业转型后,转行干起了导游。

这些年接的团多了,王文栋发现,大家的兴趣点在变化。

如何鉴赏这幅画?吟咏富春江的诗词有哪些?“之前多是游山玩水,现在的游客更想听我讲文化。”他常去图书馆、方志馆查资料、问专家,“否则就会被游客问住了。”

“这幅画将富春江岸林峦浑秀、草木华滋的景致尽收卷中,被时人誉为‘画中之兰亭’。”游船缓缓靠岸,王文栋的解说即将结束。一名爱好古文的学生全程聊个不停,不禁念起诗来:“天下佳山水,古今推富春……”

一叶扁舟、头戴斗笠,江面苍茫简远,远处林峦深秀,《富春山居图》中的渔民形象有多处。

如今,当游客纷至沓来,家在富春江畔的渔民,别有一番体会。

鲈鱼、白鱼、鳊鱼……场口镇码头鱼市,村民张雷雷每天往返4次,为他的渔家乐采买江鲜。

不到饭点,餐馆前就停下七八辆车。“禁渔期一过,很多人直奔这里,就为这一口地道的江鲜。”90后张雷雷出身渔民世家,从小住在船上,曾经纵横江面。

“以前造纸厂多,捕上来的鱼甚至有柴油味。”说起这些年“水之变”,张雷雷更关心“鱼之变”——品种多了,品质好了,品牌响了。

“一份鲈鱼,清蒸!”菜价不便宜,食客却没犹豫。“野生江鲈对水质要求很高,以前很难捕到,客人也没兴致动筷子。”在张雷雷看来,生意好的秘诀很简单:水好食材好。

如何充分发挥传世名画的文化优势,将颜值变产值?当地挖掘山水人文资源,激发文旅融合活力。

推动泗洲造纸遗址博物馆等宋韵文化保护利用,办好“公望富春文化周”,提升富春山居图实景游精品线路,开展富春山居生活季文创市集……2024年,富阳接待游客530万人次,实现旅游收入91亿元。

而张雷雷瞧准机会,上岸开起渔家乐。坐拥好生态,他租下新场地——引入民宿、桨板、露营等业态,“有了‘江景房’,客人玩得更久了。”

见文化

“画里画外的富春山水,总能给我的创作带来灵感”

黄公望笔下,《富春山居图》定格了古人心中的诗和远方。一些人物虽未细致刻画,但通过点景的村舍,表现了山水间的美好生活。

走进东洲街道的黄公望村,古画照进现实——

溪流潺潺、鸟语花香,农家小院错落有致,一幅现代版富春山居图诗意舒卷。当年,黄公望便在此结庐隐居。往村子深处探去,夕阳洒在隐居地旧屋,恍见一老者在案头挥毫泼墨。

不远处,民宿早已满房,村民朱梅娟炖上“公望醇香肉”,静等游客归来。

朱梅娟是村里第一个开民宿的,如今已有30多家。“村道、庭院越来越利索,游客舒心,生意才长久。”这些年,她和开民宿的姐妹成立了志愿服务队。

不少村民习惯把柴火堆在门口,农具散乱、灰土也多。朱梅娟串门拉家常,把道理掰碎了讲,主动帮着清理,讲解燃气的使用方法。村里推行垃圾分类,志愿者就创作推广歌曲,让大家的意识和行动都跟上来。

从村居环境整治到五水共治,再到新时代文明实践,志愿服务队成了村“两委”的好帮手。“老祖宗留下的绿水青山必须一代代传下去。”客人少时,朱梅娟和姐妹们就去富春江边清理垃圾。

闲居山中,移步画中,除了游客,黄公望村还搬来一些“新村民”。

走进一方小院,作家李杭育正在品茗。近年来,当地引进文艺工作者、举办文化活动,丰富村民的精神文化生活。

李杭育在钱塘江边长大,曾在富阳工作,其间开始了创作生涯,后又离开。“清冷的江水夹在两岸青山之间,汩汩流去。上面飘散五色花瓣,绕着五百里葛川大岭,逶迤如画。”他在文学作品《葛川江上人家》里写道。

最是文化能致远。一晃多年回到富阳,又发表了几篇小说,“画里画外的富春山水,总能给我的创作带来灵感。”他说,村里的公望书屋有活动,自己随叫随到。家中藏书也捐给当地作协,摆进城市书房。

富春山居·数字诗路文化体验馆运用全息投影等技术,呈现富阳诗画文化;公望书屋组织文学讲座、读书会、书画课;举办“中国历代绘画大系”乡村巡展……如今的富阳,优质文化资源直达基层,村民感受传统文化魅力的同时,越来越多美丽乡村成为人文新景点。

最近,李杭育开始绘制长卷油画《新富春山居图》,闲来无事,就到江边转悠。

对岸,富阳水上运动中心,与黄公望村隔江相望。建筑外观设计既有山的起伏,又有水的蜿蜒,灵感源于《富春山居图》。

江面上,一群青少年正在训练皮划艇。咔嚓——李杭育掏出手机:“该给我的画添上几笔了。”