【环球时报综合报道】印度内政部近期宣布将在2027年3月前完成新一轮全国人口普查,并同步进行种姓普查,此举引发印度社会的广泛关注。印度上一次成功进行种姓普查,还是在1931年的英印统治时期。种姓普查是指在广泛的普查活动中收集和统计基于种姓的数据,旨在提供基于种姓划分的人口详细统计数字,以解决歧视问题并制定相关政策。但在印度,人们对种姓分类标准、统计的科学性等方面仍存在重大争议,从1872年印度首次进行人口普查以来,种姓普查一直是印度社会的“敏感点”,不少种姓群体因为种姓问题掀起社会运动,甚至在普查员到来时“闭门谢客”。

英属印度当局的统治工具

印度历史上曾进行过几次大规模种姓普查。19世纪中叶后,维系殖民秩序成为英属印度当局的核心关切。1857年反英大起义的冲击,不仅加剧了殖民当局的统治焦虑,更推动其转变认知,开始系统性构建印度社会知识谱系,要进行人口普查,为其行政决策提供支撑。为提升普查科学性,英国引入“专业化治理”,任命多位人类学家担任普查总监,将学科知识与统计实践相结合。

在行政管理方面,英国将种姓制度转化为治理工具。因种姓与印度人的社会地位、资源分配、职业类型等紧密关联,殖民当局便以此分类人口,让种姓为其服务,如招募武士阶层入伍等,以巩固殖民统治秩序。同时,英国当局还将普查数据作为政治分化的利器,制造群体隔阂,分化印度社会。

1872年,在时任印度总督诺斯布鲁克的统治下,印度进行了第一次人口普查,并将种姓纳入统计项目。1881年,普查专员W.C.普洛登将种姓明确分为婆罗门、拉其普特、社会地位良好种姓、低等种姓、非印度教徒或原始种姓,为种姓统计确立初步框架。

历史上,印度的种姓制度是一种等级社会结构,以种姓作为划分标准,将印度社会划分为四大种姓,从高到低依次为:婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗。除此之外,还有一个等级之外的不可接触者。不同等级种姓的人从事的职业也被严格划分,婆罗门为祭司,刹帝利为武士,吠舍为平民,首陀罗为被征服的土著居民。自产生以来,印度种姓经历了多重变化,如近代的梵化——低种姓可以模仿上等种姓的饮食习惯和风俗等提高自己的种姓地位。为了提升自己的社会地位,他们编造种姓谱系,声称自己属于更高的种姓。

印度种姓普查体系在英国殖民当局的推动下一点点“完善”。1891年,当局选用了职业统计逻辑,主要以职业对种姓进行划分。1901年的种姓普查中,人类学家里斯利任总监摒弃了1891年的职业统计逻辑,改用仪式位序排列种姓。里斯利退休后,印度种姓普查1911年又回归1891年的职业分类模式。在1931年的普查中,种姓分类使用职业与字母顺序结合的方法,这次普查中增加了“受压迫种姓”这一分类,这一分类就是后来表列种姓的前身。

普查员遭遇猛虎

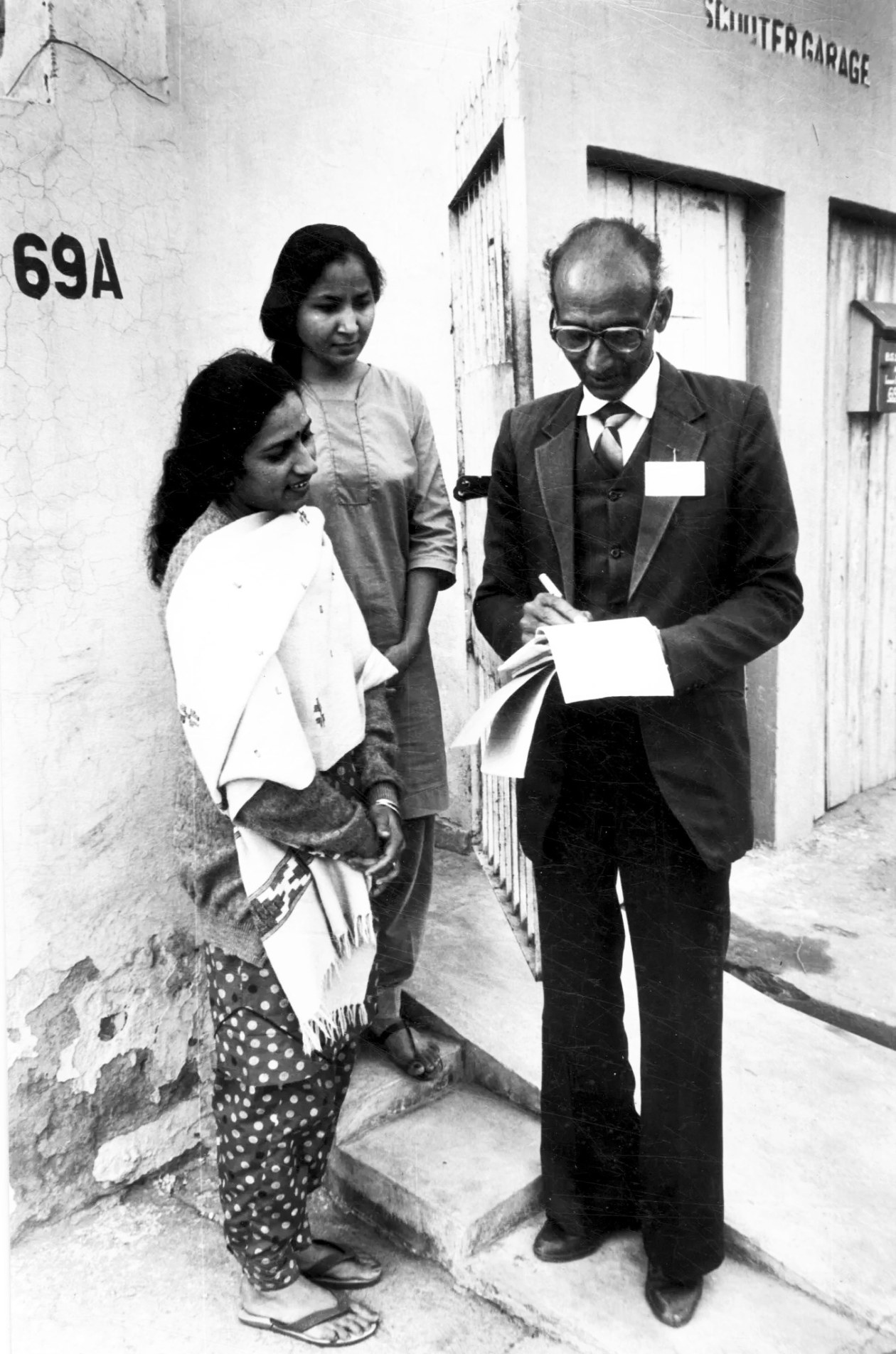

每次普查期间都会发生各类插曲。1931年的普查总监赫顿曾在报告中提到,为了数据全面,普查专员往往需要深入不同地区进行统计,面临不少威胁。此前某次种姓普查中,一位专员深入印度中部巴斯塔尔土邦,他晚上驾车穿行荒野,突然,一只猛虎从暗处猛扑而出,狠狠撞向汽车前部。万幸的是,当时车速飞快,再加上水箱过热发出的声响,猛虎被这些动静吓退,普查员逃过一劫,没耽误后续工作。除了野生动物的威胁,当地风土民俗也给工作人员带来不少难题。例如,有些当地人因自己的一些信仰,坚决反对给自家房屋标注门牌号码,给普查工作带来更多挑战。

英国殖民当局不断推动印度种姓普查的同时,印度社会的抵触情绪也不断升高。早在1901年,里斯利用仪式位序排列种姓进行普查的时候,一些低种姓群体就因对“社会地位排序”不满,掀起大规模社会运动。

1911年的种姓普查虽然又回归了之前的职业分类模式,但争议并未平息。本来传统职业在种姓体系中就自带荣辱标签,普查官员的职业排序方式进一步放大了这种固化认知,低种姓群体又纷纷递交请愿书要求提升地位,部分地区最终选择以字母顺序排列种姓。

1941年的普查未能如期举行

1930年至1933年间,圣雄甘地领导印度人民以非暴力不合作的方式,掀起一场规模空前的民族运动。在全民抗议殖民统治的大背景下,国大党号召民众抵制种姓普查。国大党还将1931年1月11日定为“抵制普查日”。在印度古吉拉特邦艾哈迈达巴德市,一场有组织的抵制运动就此爆发。导致全市24个行政区中,仅有6个完成了统计工作,其余行政区的数据当局只能依靠估算。这座城市里,相同种姓的人基本一起居住在设有大门的封闭巷道中,面对普查员和护送的警察,他们直接“闭门谢客”。即便普查人员强行进入,居民也会故意干扰普查工作。有些儿童组成抵抗组织,如“猴子军”,他们用怪叫、嘲弄等方式,让普查的问答环节无法开展。

1941年,人口普查工作因二战压力、印度人民的反战、反英运动及行政资源短缺而未能如期举行。印度独立后,政府担忧种姓数据会固化种姓分化、阻碍世俗民主建设与政治现代化,便中止了种姓数据普查。即便如此,以种姓、宗教为基础的社群身份,仍持续影响着独立后印度的社会政治发展。

印度独立后,政府给予表列种姓和表列部落优惠政策,例如在政府部门和公立学校保留一定名额,所以又出现了所谓的逆梵化——为争取保留名额,要求将自己的种姓列为较低阶层。(作者宋丽萍是中国社会科学院世界历史研究所副研究员)